そこにはふたつの仲の良い家族が住んでいたひとつは惣流家、そしてもうひとつの碇家の朝は騒がしかった。

バッチーン! 今日も真司の部屋から真司を叩き起こす明日香の平手の音が響き渡ってきた。

「あ〜らら、真司ったらもう、明日香ちゃんに面倒掛けて、しょうがないわね」

「ああ、そうだな唯」

「・・・あなた・・・今日私は出かけるんですからね。早く支度して下さい」

「ああ、そうだな唯」

相も変わらず同じ返事しかしない源道に唯は苛立ったのか、とても澄んだ笑みを浮かべた。

「源道さん」

「ああ・・・ハッ! ハイ!」

食卓で新聞を広げて生返事を繰り返していた源道だったが、新聞向こうから押し通す様な唯の殺気に慌てて顔を出した。

「源道さん!? 私は今日は出かけるんですよ、知ってますよね、勿論」

「ああ、当然だとも唯。一瞬たりとて忘れたことはなかったよ」

「流石は私の源道さん。・・・・・・で?」

「そ、そういえば今日は早く出勤しなければならなかったんだな私は、うん。」

「ええ、私も真司が出かけたら直ぐに出発しますから。あら? まだ寝間着のままなんですね源道さん」

「あっああ、そうだった、う、うっかりしていたよ唯。」

「早くして下さいね、あなた」

「ああ、分かっているよ唯」

源道は唯の呼びかけが「源道さん」から「あなた」に戻ったのを聞いてようやく息を付いた。

あの呼び方が唯の不機嫌を示す最大の兆候であり、あの状態が1時間も続いた時にはもう・・・思い出すのも躊躇われるほどの、はぁ。また、機嫌が直ったときのリバウンドが更に激しく、さしもの源道も死線を彷徨ってしまうほどだと言う事だ。

慌てて寝室に戻って行く源道と入れ替わりに真司と明日香が部屋から出てきた。

真司達が時計を見ると既に始業時刻まであと僅かしかない。

彼らは慌てて着衣の乱れを正すと唯に声を掛け駆けて行こうと急いで靴を履いた。

「あ、真司。今日母さんは帰りが遅くなるかも知れないから先に夕飯食べときなさいね」

「え!? でも父さんは?」

「今日は教授会で帰りは深夜だそうよ。まったく、実際は飲み会なんだけどね、で、夕飯は」

「あ、おばさま。それだったら私が作ります」

「え、あらそう。悪いわね明日香ちゃん。じゃあそう言うことだから、よろしくね明日香ちゃん」

「任せて下さい」

「えー、明日香が」

「何よ」

「あー、うー、期待してるよ」

「まっかせなさーい」

「さ、急ぎなさいふたりとも。遅刻しちゃうわよ」

「あーっ! あと8分しかない。ダーッシュ!」

「ちょっと真司待ちなさーい」

ふたりが走って行くと玄関は自動的に閉まった。

慌ただしいふたりの様子に唯は苦笑を隠せなかった。

「ふふふ、まったく仕方ないんだから」

「唯、私も行って来る。本当なら私も一緒に行けたら良かったんだが」

「心配しないでくださいな。行って様子を見るだけですから」

「ああ、気を付けてな」

「もう、心配はいりませんよ。はい、んー」

「どうしたんだ唯」

「だってえ、シンジ達はもう出かけたし、行ってらっしゃいのキスを」

「そんな恥ずかしいではないか」

「・・・恥ずかしい? 愛し合う夫婦がですか、源道さん。それともまさか、真司の副担任の赤木先生との噂は・・・」

「それはない! 絶対にない! 根も葉もない噂だ」

「ええ、分かってますよ、アナタ。ん〜」

つきあい始めた頃と変わらず、唯の積極的な行動に源道は赤面しながら従うほか無かった。顔に似合わず情けないぞ。

そんな時だった。

プシュッと音を立てて玄関が開いた。

「よお、ゲンドーおはよう、うっ」

「おはようゲン兄! 唯! あっ」

玄関の向こうには隣の惣流夫妻が驚いた表情でふたりを見て固まっていた。

それはプライベートを覗いてしまって悪かった、と言うよりも「美女と野獣」の一場面を見てしまって驚いたと言うのが正しいだろう。

「・・・・・・・・・相変わらずラブラブだな、ゲンドー」

だが流石に耐性が出来ていたふたりは直ぐに立ち直ったようだ。

「・・・見たな」

「おお、見たぞ。まさに美女と野獣だな。真司君が母親似で良かったと心の底から思うよ」

「くそっ」

相も変わらぬ皮肉屋のゲオルグの言葉に歯がみする源道。しかし自分も気にしている事実だけに言い返せなかった。

「あ、そうそう。響子、今日私帰り遅くなるから夕飯の支度に明日香ちゃん借りるわね」

「ええ、いいけど・・・。ゲン兄は教授会で午前様の筈でしょ。流石に拙くない? まだ、お祖母ちゃんにはなりたくないでしょ。お互いに」

「ええ、だからそれとなく見張っていてね」

「分かったわ。それで、今日行くのね、唯」

「ええ、例え他の世界とは云え、彼らは私達の子供。あれがあそこに有り、そしてあの子達がパイロットと言う事は・・・。別の世界の私達の犠牲にはしておきたくない物。それを確認してくるわ」

唯が決意を込めた視線を送ると、三人は肯き返した。

東京湾上に浮かぶ人工島、Gアイランド。

その地下には今では公然組織となった日本国立地球防衛軍ガッツィー・ジオイド・ガードの秘密基地が存在していた。

ガッツィー・ジオイド・ガード、通称GGG(スリージー)はGストーンという外星系の超技術を用い彼らの世界での従来の概念を吹き飛ばすような超AIとエネルギー炉を開発する事に成功した。

彼らの世界はそのGストーンを開発した緑の星を滅ぼした紫の星から発生した恐怖の勢力「ゾンダー」によって侵略行為が続けられていた。

かれらGGGはそれに対抗すべく超AIを使用した勇者ロボ軍団を創り上げた。

凄い、強い、僕らの味方!

だが、そんな彼らも今はその活動を一時とは言え止めていたのだ。

何故か。

それは彼らの存在が確認されたのは時空統合後ただ一度、エヴァパイロットのアスカがゾンダー化されたのを最後に一度も姿を見せていなかったからだ。

また、その間に開発が急ピッチで進んだ旧来のエネルギーシステムより進歩したエンジンシステム、通称「ウルテクエンジン」の開発に成功したからだ。

だが、その為には難題がひとつあったのだ。

ウルテクエンジン用のGストーンを固定する為に必要な治具を作らなければならなかったのだが、超合金のそれを加工できる職人が風邪のため作業を行うことが出来なくなってしまったのだ。

現在、その機械部品を加工できる卓越した技術を持つアカマツ工業(有)と云う町工場と契約を結ぶことに成功したGGGはようやくウルテクエンジンを装備する事が出来るようになったのだ。

ウルテクエンジン換装と機体構造の改造は同時に進行していた。

その為、ウルテクエンジンの製造が滞った時、勇者ロボ軍団は活動することが出来なかった。

だが、目処が立った今、彼ら勇者ロボ軍団はガオガイガーも含め、その機体システムをウルテクエンジン対応に改造を始めていた。

だが計画遅延の煽りを食らい、新ヤイヅシティでの戦いには彼ら勇者ロボ軍団は参加することが出来なかったのだ。

実際、エヴァ3機の戦力評価は3機だけで勇者ロボ軍団とタイマンを張れるほどだと思われていた。

しかし、それすらも苦戦する存在が天然の生物界に存在することが発見された。

エヴァパイロットには悪いが、彼らの苦戦がGGGの戦力増強を促進させたのだ。

そして現在、勇者ロボ軍団の改造はほぼ完了した。

ガオガイガーにも新開発の超兵器「ゴルディオンハンマー」が搭載されていた。

これから、彼らはどの様な敵をも消滅させるだけの戦力を手に入れたのだ。

しかし、出来ることなら彼らの力は使われないことが望ましい。

それが望みの薄い希望だとしてもだ。

さて、この地下基地には新ヤイヅCITYでの戦いに傷ついたエヴァ3機が搬入されて来ていた。

実際の所、GGGで整備できる箇所は限られていた。

制御機構を既存の機械工学で設計開発しているとは言え、その生体部品はGGGの専門分野からかけ離れた物だったからだ。

その為、GGGは連合日本政府を通じて世界的な科学機関であったモーディワープ(本拠地は太平洋のメタンハイドレード採掘基地を改造した海底下にあった)を頼り、その卓越した生体技術を用いてエヴァの補修を行おうとしていた。

時空統合により一時期混乱していたようだが、モーディワープも今では正規の活動を行えるようになっていた。

アカマツ(有)の社長、阿嘉松 滋はただでマニージマシンが手に入ったと言って喜んでいたからさぞ残念がっているだろう。

そう、モーディワープはGGGと同じ世界からこの世界に来ていた。

都古 麻御(26)、彼女こそモーディワープから派遣された技術官。新進気鋭の生体化学工学者である。

彼女はGGGに来て勇者ロボ軍団を見学し、驚いていた。

既に日本国内でこのような凄い完全自律性のAIロボットが既に開発されていたことは想像の範疇を越えていたのだ。

何しろ、モーディワープで開発が進んでいるニューロノイドは開発目的が異なるとは云え、この勇者ロボ軍団のように完全機械制御とは行かなかったからだ。

大きな声では言えないが、モーディワープで開発されていたそれは制御機構に人間の大脳皮質を使用していた。

それ故に機械、生体共に精通している麻御の様な科学者が数多くいるのだが。

「初めまして、獅子王博士。あなたのご高名は良くお聞きしておりますわ」

都古 麻御はサングラスの奥から魅惑的な眼差しで獅子王博士を見た。

「おー! それはそれは。こちらこそ貴女の噂は聞いておりますぞ。モーディワープの秘蔵っ子。生体工学の聖女とか」

「まぁ、お恥ずかしい。わたしはただ興味あることを追及しているだけですのに」

「ふふふふふ、まぁ、科学者としてはそれが本来のあるべき姿と言えるのではないですかな」

「まぁ、確かに仰るとおりですわ。」

麻御は微笑んだ。

一応の挨拶を交わした獅子王博士と麻御は修復が始まっているエヴァンゲリオンの生体部分の修復計画について検討を始めた。

実際、エヴァの生体部分とは云う物の、その構成物質は決して有機体で出来ているわけではない。

その見かけ上の動きが有機体のようではあるが、物質と呼んで良い物かどうかも意見が分かれるだろう。

構成体の最小単位内に内蔵されている情報体は人間の遺伝子情報と99.8%同じとは言えだ。

しかし、情報がそれだけ同じと言う事は、その動向の参考にはなる。

それに基づき麻御は仮定を交えながら検討を重ねた。

そのなかでエヴァの機械システム内の制御機構の中心であるコクピットについての説明を受けた麻御はそれに興味を持ったようだった。

「へぇ、このコクピットシステムは脳波制御システムと衝撃緩衝液を使用しているのですか」

「ああ、元はLCLと言う人間の体液に似た脳波を直接受信できる液体を使用していたのだが、ここGGGでは複製できなくてな。仕方なく代用したのじゃよ」

「はぁ、人間の体液に似た液体ですか・・・」

「どうかしたのかね」

麻御は少し思考すると獅子王博士に提案した。

「獅子王博士、ひとつ実験してみたいことがあるのですが」

「実験?」

獅子王博士は眉をひそめた。

「はい。博士はリンカージェルをご存じですね」

「ああ、あのメタンハイドレードの地下から見つかったという古細菌からなる液体だったかな。確か少し変換するだけで途方もないエネルギーを引き出せるとか」

「さすがですね獅子王博士。あれは我々モーディワープが管理保管しているのですが、このエヴァンゲリオンの干渉液をリンカージェルで行おうと思いまして」

「それはLCLの代用品として、という事かね」

「はい。パイロットがデュアルカインドでないので100パーセント実力を発揮出来るとは思えないのですが。一応あれも脳内インパルスに敏感に反応しますのでこの衝撃緩衝液よりはエヴァンゲリオンに向いてると思います」

「なるほどな。しかし、あれはモーディワープの門外不出ではなかったのかな?」

「ええ。ですから実験の許可を貰いたいのです。獅子王博士」

麻御の瞳は妖しく輝いていた。

戦いの後、3人は直ぐにGGGの基地があるベイタワー基地へと送られていた。

アスカもレイも全身に軽い怪我を負っていたため医務室にて治療を受けていた。

主に左半身に怪我を負っているレイと右半身に怪我を負っているアスカは医務室の椅子に仲良く並んでいた。

幸いにしてシンジは外傷も何もなかったためこの場にいない。

流石に医務室の中に居るわけにも行かず、外で待っていようとしたのだが。

「シンジィ、今日の夕飯はロールキャベツがいいなぁ」

「私は冷や奴がいいの」

「先に帰って準備しといてね」

「ありがとう、それは感謝の言葉」

「少しでも遅れたらお仕置きだからね」

「ただじゃ済まないから」

等とふたりの連係プレーの前に退散せざるを得なかった。

にこにこと笑って送り出したふたりだったが、シンジの姿が消えると同時に深刻な表情に戻った。

実は戦場から帰還し、プラグスーツから普段着に着替えた時、アスカとレイは更衣室で相談していたことがあった。

今度の戦いでは、エヴァが損傷を受けそのパイロットである彼女らも負傷を受けていた。

それだけならば戦闘訓練を経て覚悟を決めた彼女らは何の苦悩も持たなかっただろう。

しかし、幾ら自分たちが頑張っても手の届かない事が起こると言う事を彼女たちは知った。

あのシンジが死んだと思った瞬間、今思い出しただけでも貧血を起こしてしまう様な気がする。

自分だったら戦闘で負傷しても構わない。でも、今更家族を失うなんて事は今のふたりには出来ないことだったのだ。

今更だったが、ふたりはひとつの決意をしていたのだ。

軽い怪我の治療が終わるとふたりはGGGメインオーダールームへと足を向けた。

そこでは今回の戦闘経過と敵戦力の評価や味方の戦術などの分析が続けられていた。

今回は勇者ロボ軍団の出動がなかった為、整備関係の騒動がなかっただけ平和であるが。

今現在、大河長官や獅子王博士を中心にコンピューターによる解析が進められていた。

そこに姿を現したふたりは場違いな雰囲気の中、大河長官の元へ歩いていった。

眼帯や絆創膏を体中に貼り付け痛々しい雰囲気のふたりが入ってきたのを見てメインオーダールームの面々は一時的に作業を止め、ふたりに感謝の言葉を投げ掛けた。

しかし、ふたりはそれを無視し大河長官の前に立った。

その異様な雰囲気に圧され、大河は挨拶しようと開き掛けた口を閉じた。

しばし無言。

「ふたりとも、今回は君たちだけの出撃となってしまい大変に済まなかった」

大河長官はふたりに頭を下げた。

「別に、その事に関してはアタシ達に不満はありません」

「そうか・・・、ところでシンジくんはどうしたんだい? まだ姿を見ていないが」

「シンジは来ません。私達だけです」

「・・・・・・何か話があるようだね。スワン君、良いかな?」

「ハイ、今なら手を開けられマスから」

「うむ、ではふたりとも。付いてきたまえ」

「はい」

「了解しました」

大河長官は彼らが来たばかりの頃、彼らを世話をしていたスワンを連れてメインオーダールームを後にした。

4人はエレベーターを上がり、地上にそびえる宇宙開発公団の会議室の一室へ入った。

「スマンがスワンくん、お茶を淹れてくれるかな?」

「おーぅ! それはいいですが。ワタシハキッチン苦手デース」

「む、そうだったな。仕方ない、私が淹れようか。君達は何が良いかな?」

「アタシはコーヒーで」

「わたしもそれでいいです」

「ワターシも、・・・それでいいですハイ」

大河長官は苦笑すると会議室備え付けのコーヒーメイカーにコーヒー豆をセットしてから席に座った。

「まぁ、まずコーヒーが出来るまで雑談でもしようじゃないか。ど」

ガガガガガ、ザリザリザリザリ、ウィーンウィンーウィーン、シュッ、ゴパー、コポコポコポ。

コーヒーミル付きのコーヒーメイカーだったため雑音が五月蝿かった。

格好付けて話し出した大河は眉を下げると肩を竦めた。

「やれやれ、味が大事なのは分かるが、せめて会議室には静かな物を置いて貰いたかったな」

ピーッ、ピーッ、ピーッ

「ふむ。さて、どっこらしょっと」

大河長官は席から立つと4つのカップにコーヒーを分け入れた。

「さてお嬢さん方。お砂糖とミルクは入れますか?」

「アタシはいらない。ノワールで」

「ワターシもブラックでお願いしまーす」

「コーヒーは苦いから、砂糖とミルクを沢山入れて下さい」

「はいはい、仰せのままに」

(日本語に於ける)フェミニストな大河長官は意外に嬉々として淹れたコーヒーを盆に乗せ、無個性な会議用の机に就いている3人の前へそれを置いていった。

挽きたての豆から淹れた熱々の珈琲は良い芳香を漂わせていた。

「いただきます」

「・・・いただきます」

アスカが礼を言い珈琲を啜るとレイも続いて珈琲に口を付けた。

「・・・おいしいわね。日本のコーヒーにしては」

「良く分からない」

「おう! 長官のコーヒーもミコトのコーヒーに負けず劣らずデスね」

「ははは、どうも。さて、話を聞こうじゃないか。アスカくん、レイくん」

大河長官は自分の入れたコーヒーを一口啜ると話を促した。

アスカはしばし逡巡していたが、スッと息を止めると隣のレイを見た。

自分がアスカに見つめられていることに気付いたレイはアスカの瞳を見つめ返した。

そこに映っていた感情は不安であるように感じられた。

だから、レイはアスカに対して頷いた。

それに元気付けられたアスカは正面に向き直った。

レイもアスカとシンジの影響を受けて大分感情という物を理解し始めている様である。

今までだったらアスカの視線の意味も分からず、ただ冷たい視線を返すだけであったろうから。

さて、大河長官に向き直ったアスカはようやく用件を切り出すことが出来た。

「私達、エヴァに乗るのが怖いんです。」

「・・・そうか・・・確かに未成年の婦女子を戦闘マシーンのパイロットにするのは悪い事だと常々思ってはいたが」

「別に、エヴァに乗って戦うことが怖い訳じゃないわ。これでも私もレイもパイロットとしての訓練を続けてきたんだから。だけど、シンジが、私達を護って戦って、そして勝ってくれて嬉しかった。でも、アイツが、シンジが私達の目の前で、地面に落ちていって、死んじゃったと思って、・・・・・・・・・・もう、あんなの耐えられない。・・・シンジは今でもエヴァに乗って戦う気で居るわ。私達を護るって、でも、もう2度とあんな思いしたくないの。アタシたちは勇者じゃないもの、仲間の、ううん、家族の屍を振り切ってまでして戦う事なんて・・・もう出来ない・・・・・・」

アスカは顔を手の平で覆うと俯いてしまった。

これには剛の者として鳴らした大河長官も言葉がなかった。

彼にもアスカ達のような辛い経験があった。

過去、彼は防衛庁特殊任務部隊ID5の隊長として戦ったことがあったのだ。

彼の青春(30代)を賭けた戦い、しかしそれは悲劇的な幕切れによって終わりを遂げた。

敵組織武器密売シンジケート「バイオネット」との最後の戦いにより、現在GGGでメインプログラマーとして活躍している猿頭寺耕助の父親である猿頭寺耕市が死亡、そして紅一点は行方不明。

あの時の悲しみは今だに忘れることは出来ない。

確かに自分はそれを乗り越え、今新たなる戦いに身を投じている。

しかし、この華奢な少女達にそれを求めるというのは・・・。

「そうか・・・。確かにキミの言う事はもっともだ。しかし、我々はまだ君たちの力を必要としている。考え直すことは出来ないのかい?」

「ダメ! ダメダメダメ! 止めて、もう頼らないで、だって私達は」

「アスカ・・・、落ち着いて」

思わず取り乱すアスカの肩を掻き抱き、レイは恐慌しようとするアスカの心を宥めた。

「うん、ゴメン。レイ。とにかくもう私達は戦えないの」

「そうか・・・強要はしない。だが・・・そうだな、しばらくの間君たちは休むと良い。それで心変わりしないのならば・・・それでいい。しばらく休みたまえ。アスカくん、レイくん」

翌日、カモメ中学の教室にて

左目に眼帯、左腕に包帯を巻いている綾波レイ、右目に眼帯右手人差し指に包帯を巻いている惣流アスカラングレー。

そんな痛々しいふたりの姿にクラスメイト達は心配そうに彼らを見ていた。

特にアヤメは心配そうにふたりに話し続けていた。

アスカもレイもこの教室の仲間達の心遣いが嬉しいと感じていた。

今まで居たNERVではこうはいかなかった。

もしくは表面上はそう見せていても実は裏がある場合が多かった。

また、その様な人のぬくもりを感じることすら一度もなかった。

NERVドイツ支部で成長したアスカも、NERV本部で育てられたレイもだ。

しかし、シンジと出会ってからふたりを取り巻く環境が変わってきた。

それがシンジだけのお陰ではなくても。

思えば今までの自分たちの人生のなんと色あせて見えることだろうか。

だから、この環境をもう2度と手放したくなんてなかった。

さて、そうこうしている内に学校はお昼休みの時間になった。

このGアイランドでの中学校の昼休みは弁当であった。

各自、母親が作ってきたり、父親が拵えてくれていたり、自分で適当に詰め込んできていたり、勿論コンビニ弁当だって数多かった。

そんな中で、既に伝説と化していはじめていたのが碇シンジ作成の通称料理の鉄人の愛妻弁当であった。

まずその匂いが食欲をそそる。

そして匂いに誘われそちらに目を向けるとクラス、いや学校で1,2を争う美人達がそれはもう実に嬉しそうに弁当箱の蓋を開けている。

するとやはりその中身をみたくなるのは人情というもの。

引き寄せられるように中を見ると鮮やかな彩りの料理が整然と並んでいる。しかも冷えているのに不味そうに見えずにシャッキリしている。

そしてそれを又アスカとレイが実に美味そうに口に運ぶのだ。

すると彼女たちの顔には輝かんばかりの微笑みが。

ああ、一度で良いからオレ(私)も食べてみたいぃ〜〜〜。

と言う代物だった。

未だ他人に対して高圧的、無表情で接してしまう傾向のあるアスカとレイに人気が集まることの裏にこんな理由があったとは。

さて、数多くの人達が味わってみたいと思うその弁当をたまにご相伴させていただける人物がひとりいた。最近までは。

現在はふたりだ。

ひとりはアヤメ、その持ち前の明るさと行動力でシンジ達の席に巧みに近寄りチョクチョク横から失敬していた。

その愛嬌たっぷりの笑顔を見ると流石のアスカも怒るに怒れなかった。

そしてもうひとりは最近転校してきた渚カヲルであった。

カヲルが転校してきてから何日か経ったある日の昼、シンジは今まで一度もカヲルが食事を摂った姿を見たことがないのに気が付いた。

とても気になったシンジが最近富に目立ってきた積極性を発揮してカヲルに直接聞いてみたのだ。

するとカヲルは言った。

「ボクは昼食を摂らないんだ」 正確に言えば食事自体をね。

カヲルの答え、それには理由があったのだがシンジは素直に受け取った。

「駄目だよ渚さん。良く分かんないけど食事はきちんと摂らなきゃ」

「うん、普通のヒトならそうだよね。でも、ボクには作ってくれる人なんていないから」

「あ、ごめん。・・・それならボクが作るよ」

「え? キミが」

「味の方は保証しかねるけどね。3人分も4人分も変わらないし」 うそ

「しかし、迷惑を掛けてはキミに悪い。遠慮しておくよシンジくん」

「渚さん」

「シンジくん、ひとつ言いたいことがあるんだ。ボクのことはカヲル、カヲルと呼んでくれないかい? それとさん付けは止してくれないかな。僕が一才年上とは言え、同じクラスメイトだろ?」

「うん、カヲルくん。取り敢えず一回だけでも良いからボクの弁当を食べてみてよ。ダイエットなんて早いと思うんだ」

「ダイエットじゃないんだけど、そうか、うん分かったよシンジくん」

「ありがとう。じゃあ明日持ってくるから」

「楽しみにしているよ、シンジくん」

何故か顔を赤らめるシンジにアスカとレイはどことなくご機嫌斜めであったのは言うまでもない。

さて、そんな事もありいつの間にかシンジ、アスカ、レイ、そしてアヤメとカヲルが席を組み昼食を食べることが多かった。

だが、今日の昼飯はいつもと様子が違っていた。

レイは左腕であったが、アスカは利き腕の右手に怪我をしていた。

その為、箸もフォークも持てず弁当を食べ辛そうにしていたアスカはこう言った。

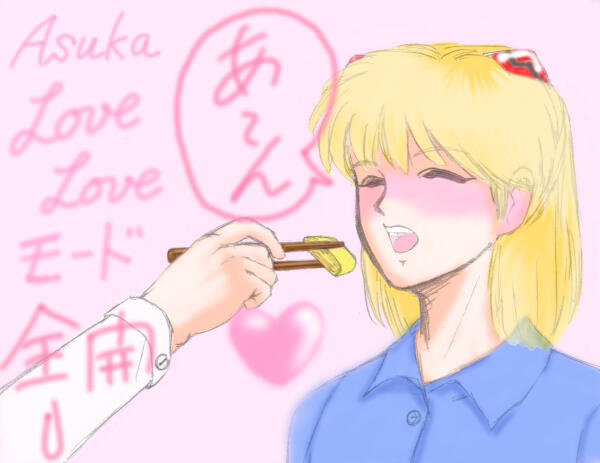

「ねぇ、シンジ。私はアンタのためにこうして骨を折ったんだから。その、ご飯食べさせてよね」

そういいつつもアスカの顔は照れて真っ赤に染まっていた。

「ええ。だって、皆見てるよぅ」

そう、かれらは常に注目を浴びていた。

よって、下手に食事の時にどこか人気のないところにでも行こう物なら有らぬ噂が駆けめぐることはまず間違いなかった。

だから人気の多い教室で食事を摂っていたのだが、そんな熱々のカップルのような真似をシンジが出来るだろうか? いや出来まい。

しかし、右手に怪我をしたアスカが食事を取り辛そうにしているのもまた確か。

混乱の極地にあったシンジを説得したのは結局。

「シンジィ・・・お願い」

アスカの泣き落としだった。

以前だったらパンチのひとつも入りそうなところだが、レイ共々アスカも変わった物だ。

シンジは溜め息をつくとアスカの赤い箸を右手に握った。

「はい、アスカ。どれがいい?」

「え〜と、卵焼き!」

「はいはい」

シンジは箸で卵焼きを摘むとアスカの眼前へ持っていった。

「はい、アスカ口を開けて」

「違うでしょ」

「え?」

アスカは何が気に入らなかったのか自分で指定した卵焼きを口にしようとしなかった。

「え? だって玉子焼きだよ」

「そうじゃないでしょ。こう云うときは『はいア〜ンしてぇ』って言うのが常識でしょ」

「うぐ、・・・常識・・・かな?」

「大体、犬や猫に餌やってんじゃないんだから『口を開けろ』じゃないでしょ」

「あ、ゴメン。そ、それじゃあ・・・あ、あすかあ、あ、あ〜んしてえ」

声を裏返らせたシンジは頬をヒク付かせながら再度卵焼きをアスカの口元へ運んだ。

「あ〜ん。うん! シンジの卵焼きって美味しい」

「どうも」

シンジはようやく恥ずかしい事から逃れた安堵から溜め息をひとつついた。

ほっとしたシンジも自分の弁当の卵焼きをひとつ頬張った。

すると

「あっ」

とアスカが声を上げた。

?となったシンジはアスカに訊いた。

「どうしたのアスカ」

「シンジの使ってるのってアタシのお箸」

「え、」

と気が付くと確かにそれはアスカの赤い箸であった。

「う、うわぁ! アスカゴメン、ついうっかり」

「シンジったら間接キッスなんて、そんな、そんなぁ」 ぐはぁ、痛恨の一撃。

慌てるシンジをよそにイヤンイヤンと首を振るアスカだった。

「ちょっといいかな、二人とも」

チロチロとこちらを見ながら弁当をつついているレイの横で、冷静な微笑みを浮かべたカヲルがふたりに声を掛けた。

「な、なに? カヲルくん」

「ふたりで仲良くするのは大変に結構なんだけど。もう少し穏やかにならないかな?」

「え?」

「だってホラ」

カヲルが教室を指さすと、そこら中にアスカ達のラブラブの気に当てられたクラスメイト達が悶絶して転げ回っていた。

平気な顔をしているのはカヲルとレイくらいの物だ。

アヤメなぞ、最も近い位置で当てられたため、時折指を痙攣させる以外一切の動きを止めていた。

さて、激しい毒気に当てられて撃沈されたクラスメイト達も再起動した頃。

シンジはアスカと自分の弁当箱をハンカチに包み鞄に仕舞った。

アスカはシンジにご飯を食べさせて貰い結構機嫌が良かったのだが、シンジは結構辛かった。

たしかに恥ずかしいってのもあったのだが、原因は別にあった。

「こんなんじゃ今日の訓練には出られないね」

と言うシンジの一言にアスカとレイに緊張が走った。

彼女たちはまだ彼にエヴァのパイロットを恐らくは永久に休むつもりである、と言う事を伝えていなかったからだ。

だが、いつかは伝えなければならない。

アスカは決断した。

「シンジ、聞いてくれる?」

「ん、何、アスカ」

シンジはいきなり雰囲気が変わったアスカの様子に不審感を抱いたが、女の子は、特にアスカは機嫌がコロコロと変わる物、と認識していたシンジは特に真剣な気持ちは持っていなかった。

しかし、アスカの口から出された言葉はシンジには衝撃的だった。

彼女はこう言った。

「シンジ、アタシたちはもうアレに乗らなくても良いのよ」

「・・・え?」

「だから、もう戦う必要はないのよ」

「戦わなくて良いって、いったい・・・」

「だからね」

周りに自分たちがエヴァのパイロットであることを知られたくなかったアスカは小声でシンジの耳元に<エヴァのパイロットを当分の間休むと言ったこと。出来ればもう止めると言ったこと>をアスカは囁いた。

突然の事であったが、アスカはシンジが自分たちに賛成してくれると信じて疑わなかった。

もともとシンジはアスカと違い、戦いそのものを忌避していたではないか。

するとシンジは言い返したのだ。

「ダメだよ、今回のことでボクは皆を護る力が欲しいってそう感じたんだ。アスカもレイも誰ももう傷つけたくないんだ」

シンジはこの世界に来た当初からするとその心構えが大きく変わっていたのだ。

それはふたつの大きな要因によってもたらされていた。

ひとつは、自分だけがふたりを支えられる、支えなければならないと云う責任感。

もう一つは、尊敬できる知り合いが出来たこと。

特に後者はシンジに大きな影響を与えていた。GGGの勇者達、特に自らの体の大部分が機械に置き換えられると言う辛い体験をしながらも懸命に生きる勇者・獅子王凱。

そして自分が皆を護り楽しい生活を送って来られた事、それらの事実が積極性となってシンジを変えていっていたのである。

しかし、一度大事な人を失うという恐怖に遭ってしまったアスカにはシンジの気持ちは通じなかった。

「バカ! アンタが死んだって思って、アタシたちがどれだけ・・・どれだけ辛い思いをしたか、アンタ分かって無いのよ!」

アスカは目尻に涙を溜めると教室から走って出ていってしまった。

シンジも慌ててアスカを追おうとしたが、それはレイによって引き止められた。

「シンジくん、アナタが今追っていってもダメだと思うの。ここは私に任せて」

そう言うとレイはアスカの後を追って歩き始めた。

突然起きたあのふたりの仲違いに教室の生徒達は唖然としていた。

シンジがアスカに何か嫌なことをしようとしているらしいと言う事は分かったのだがその原因はさっぱり掴めなかったからだ。

アヤメとカヲルを除いて。

アスカに去られションボリとするシンジにカヲルは話し掛けた。

「シンジくん、ボクはキミが間違っていると思うよ。理由はどうあれ、出来ることなら2度とあの忌まわしい者達を動かしてはいけないんだ」

「カヲルくん。キミは・・・」

カヲルはどことなく砕けていたが、真剣な眼差しでシンジを見つめていた。